| D) Ezra Pound, in

un suo celebre aforisma, afferma che se un uomo non ha il coraggio di rischiare per le

proprie idee, o queste non valgono nulla o non vale niente lui. Uno slogan del '68, quasi

dello stesso tenore, recitava: "Si ha il diritto di ribellarsi solo se si mette in

gioco la vita". A trent'anni di distanza ritiene di poter condividere il concetto? R) Poco prima che Pound morisse, alla vigilia della contestazione

giovanile, Pier Paolo Pasolini volle rendergli omaggio.

In una celebre intervista televisiva, in cui questo grande vecchio, ormai chiuso in un

silenzio, quasi magico, sacrale, rispondeva a monosillabi e, Pasolini con molto rispetto,

con grande affetto lo proponeva agli spettatori che poco sapevano di questo poeta, che

Elliot chiamò: "il maggior fabbro". Al termine dell' intervista, Pier Polo

Pasolini, chiede a Pound di rivolgere una parola, un invito, a quei giovani che non lo

conoscevano e, Pound ripete due volte un solo sostantivo: "Curiosità,

Curiosità".

Il '68, è stato forse la curiosità, un pochino morbosa, di chi guarda dal buco della

serratura la domestica che si spoglia.

Beh! forse per qualcuno è stato questo.

Abbiamo visto, in quell'anno ed in quelli successivi, tanti nostri coetanei, rapidamente

spostarsi dalla barricata, dall'occupazione, dall'assemblea, dalla molotov, dalla spranga,

dalla vernice spray e dalle parole d'ordine che apparivano tutte assolute, nell'alveo

molto borghese e poi, in questi anni recenti, sui banchi degli imputati chi per

corruzione, chi per traffici di altro genere.

Probabilmente nel 1968, pochi di noi ebbero la sensazione, forse un po' rozza, forse un

po' elementare, che si respirasse, come dice Battiato, aria di rivoluzione.

Quindi, forse, pochi di noi si misero in gioco, e giocarono con la propria carne, con il

proprio sangue, con le proprie ossa e, con la carne, il sangue e le ossa degli altri.

Il '68 era comunque l' espressione di una generazione, che avvertiva un profondo

malessere, che aveva bisogno di rompere gli spazi chiusi, di conquistarsi le chiavi di

casa e aprire la porta su di un universo molto più grande di quello che il mondo adulto

ci imponeva. Penso alla condizione femminile, che in quegli anni ha avuto una mutazione

quasi genetica, forse molto più radicale e significativa di noi ragazzi, che comunque

avevamo ottenuto di poter andare a scuola senza portare la giacca e la cravatta e che

senz'altro diventava un atto di libertà.

Ma eravamo comunque figli di una borghesia che tacitava gli originari motivi che l'avevano

portata ad essere una forza rivoluzionaria, nel consumismo e nel benessere.

Quindi, forse, ci siamo solo messi in gioco. Siamo una generazione di mezzo, come tutte le

generazioni che all'anagrafe ruota intorno ai cinquant'anni.

Di mezzo, tra quella che ha vissuto l'esperienza della guerra e che scelse tragicamente,

comunque e dovunque si collocassero e la generazione attuale, quella dei nostri figli

ventenni che vive un rapporto con la realtà, con le pulsioni interiori, forse anche con

qualche sogno e qualche illusione in modo ben diverso dal nostro.

D) I sessantottini, sono stati l'ultima generazione animata

da forti tensioni ideali, nonostante ciò ha supinamente accettato la

"leggerezza" degli anni successivi, come lo yuppismo degli anni ' 80. Come lo

spiega?

R) Credo che bisogna fare una distinzione. Per molti il '68, lo

dicevo anche prima, fu un momento gioioso, di festa, un momento diverso di rapportarsi con

il proprio coetaneo, con l'università, con la scuola, con il banco, con il registro, con

la cattedra, con l'abbigliamento, con i propri genitori.

Passato questo momento di euforia, di happening collettivo, il mondo è poi tornato nel

suo giusto - giusto ovviamente tra virgolette - ruolo di inserimento, di famiglia, di

lavoro, di economia, di sviluppo, di benessere, di vacanze pagate.

Quindi è stato quasi un doveroso passaggio, come la prima goccia bianca sul lenzuolo,

usando sempre un'espressione di Battiato, o i primi brufoli che tanto ci preoccupano

quando ci guardiamo allo specchio.

Credo invece che per altri ci sia un significato ben più profondo, molto più radicale,

molto più dignitoso.

L'immensa interiore - non necessariamente esteriore - tragedia di aver scoperto che la

società fosse marcia e che, essendo marcia, andava abbattuta a colpi di ascia.

Un legno marcio, invece, nel marciume affonda e non riesce ad essere spezzato.

Se il marciume è crollato, ammesso che sia crollato, è crollato per il proprio interno,

trent'anni dopo.

D) Ci sono state strumentalizzazioni politiche, all'epoca,

sui ragazzi di destra e di sinistra che lottavano per degli ideali?

R) Direi che questo è un problema, quasi doveroso, che il mondo

adulto si ponga.

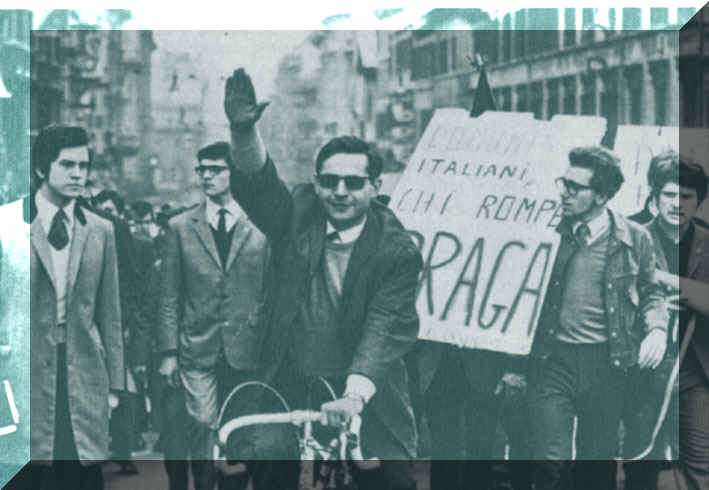

Nel 1968, e qui parlo solo per esperienza personale e diretta, dicendo cose che realmente

conosco, quali studenti della Caravella, occupammo, all'Università di Roma, le facoltà

insieme ai nostri coetanei di Sinistra, ma senza con essi confonderci, conservando sempre

integra la nostra identità, come a Valle Giulia non fummo infiltrati e provocatori, come

si tenterà di dire successivamente, ed io so bene quanto questa definizione mi pesa, ma

vi andammo come componente riconosciuta, legittima, direi anche richiesta per la nostra

esperienza attivistica.

Questa capacità di vivere in sinergia con i nostri avversari, in nome di un comune

obiettivo, cioè portare la lotta studentesca fuori dell'Università, perchè diventasse

una lotta contro il sistema, ci fu fatta pagare dal mondo adulto, dove questo è

identificabile con i due, allora, partiti di opposizione e il Ministero degli interni che

coordinò e concordò le modalità di quella manifestazione che il 16 di marzo,

all'università di Roma, portò nuovamente il fascismo e l'antifascismo, il comunismo e

l'anticomunismo, premessa poi, col tempo, delle stragi e con le stragi del terrorismo.

D) Cosa hanno di diverso i giovani massacrati durante la

Repubblica Sociale, i giovani del '68 e quelli di oggi?

R) Direi un depotenziamento, intanto di coscienza ideale e di

coscienza nazionale; faccio un esempio pratico: il 30 aprile 1944, nelle cave di S. Angelo

in Formis, vengono fucilati un certo numero di giovani sabotatori, molti di loro della X

Mas.

Tra costoro, mi piace ricordare, Franco Altieri, aveva appena compiuti 18 anni, che in una

bellissima lettera alla madre poco prima di essere fucilato dice:

" Io non temo la morte, perchè faccio la morte più bella, quella legata ad un

ideale sacro" e termina con quella invocazione che io credo si debba ancora fare

nostra:

" Viva l'Europa! Viva il Fascismo!".

Aveva appena 18 anni, era, come dice Carlo Mazzantini, uno dei balilla che andarono a

Salò. Beh! mentre Mazzantini lo dice per dire che i giovani a Salò erano degli ingenui,

Franco Altieri dimostra una coscienza, una

. |

|

una scelta, non solo

nel morire, ma anche la coscienza del perchè va a morire.

Nel '68, probabilmente ci fu ancora l'entusiasmo e l'illusione e l'adesione ad un ideale

che potesse cambiare il mondo.

Oggi, i nostri figli, ritengono, forse in maniera più coerente, che la terra gira intorno

al sole indipendentemente dalle nostre scelte, e quindi questo rapporto con il cambiare il

mondo, quell'intelligenza che sta nelle nostre mani, come diceva Anassagora, forse per

loro non è più qualcosa di forte e di significativo.

Ma dietro tutto questo, in Franco Altieri, in noi del ' 68 e nei nostri figli, credo che

ci sia la stessa disperazione di pensare che la vita dovrebbe essere comunque una cosa

molto diversa da quella che ci viene data.

D) Un giudizio sulla situazione politica italiana e

sull'Europa.

R) Se mi permetti non risponderò a questa domanda. Personalmente

credo che oggi bisogna fare un grande sforzo, quello di assumere quella distanza di cui

parla anche Nietzsche, cioè di andare al di là del mondo delle maschere, del

contingente,

del relativo, dei giochi che giorno per giorno ci vengono proposti come il canto delle

sirene e cercare di penetrare nelle radici più profonde, che aprono orizzonti molto più

vasti.

Durante il bombardamento di Friburgo, Martin Heidegger, si rifugiò a casa di un suo

allievo trascorrendovi la notte, e, la mattina dopo, scrisse su una specie di diario che

il suo ospite gli chiese di firmare: "Il tramontare e il perire non sono la stessa

cosa, nel tramonto si riposa, l'alba è l'alba avvenire".

Ecco credo che dobbiamo in qualche modo guardare molto più lontano dalla politica.

Sempre citando Heidegger, permettimi di fare lo pseudofilosofo, che diceva che colui che

pensa nella grandezza, nella grandezza è costretto ad errare, dove errare non è soltanto

commettere un errore, è quella scelta del vagabondare, contrapposta al viaggio che invece

Nietzsche ci ha insegnato a pensare come l'esistenza e la condizione umana.

D) Qual'è il ricordo più bello e quello

più brutto. Un gesto di solidarietà da ricordare?

R) Valle Giulia Iø marzo 1968.

Un camerata viene ferito negli scontri da una sassata lanciata da un poliziotto.

Viene soccorso da una sua coetanea, una ragazza di estrema sinistra, la quale non

percepisce al momento che egli è un fascista, un nemico.

Vede in quel sangue lo stesso colore di quello che può essere il suo.

Lo capirà più tardi, e avendo vissuto quel momento emozionale in comune, scopriranno

l'amore. Scopriranno grandi sentimenti, ma scopriranno anche che, quando le fazioni

rialzeranno il loro volto contrappositivo, una comunista non può amare un fascista, un

fascista non può amare una comunista e che quindi dovranno in nome della loro ideologia

vanificare la loro epidermide, il loro cuore, il loro sentire.

Ecco io credo che in questa vicenda si nasconda il pro e il contro di quegli anni che

Capanna ha chiamato formidabili, ma che formidabili non furono.

Furono solo intensamente vissuti.

Ricordi personali positivi e negati sì tanti.

La mia mente è un continuo groviglio di immagini e di cose. Non sempre riesco a

discernere oggi quali furono i più belli e i più brutti. Credo, forse, con un accento un

po' intellettuale, un po' presuntuoso, di poter dire: Nonostante tutto ho vissuto.

D) Lei è stato il fondatore del circolo anarchico XXII Marzo

e di questo accusato. Si sente di definirsi un anarchico?

R) Da oltre un anno porto in giro per l'Italia un incontro di

parole e musiche, omaggio a Robert Brasillach. Paul Serant, in Romanticismo fascista,

ricorda proprio come Brasillach amasse citare, negli ultimi anni della sua giovane vita,

la frase che gli era stata detta da un giovane della milizia: "Siamo degli

Anarco-Fascisti".

D) Lei è stato accusato della strage di Piazza Fontana. Ci

può parlare, se vuole, di questo dramma che ha vissuto in prima persona?

R) Non lo so se è tanto un dramma, tralascerò l'accusa

specifica, i 17 anni di processo, gli oltre tre anni di carcere, l'infamia di accuse anche

morali che mi sono state rivolte e che costantemente ritornano in gioco ogni qualvolta si

vuole spendere il mio nome. Io non credo che noi abbiamo due vite, ne abbiamo una sola, io

ho vissuto questa. E' stato un dramma, forse, ma quando sono uscito dal carcere, mi

pavoneggiavo allora a comporre poesie, una terminanava dicendo: " in questi tre anni

ho conquistato la libertà dal superfluo". Beh! credo che attraverso Piazza Fontana,

attraverso i 17 anni di processi e i tre anni e rotti di carcere, la follia di mia madre,

la difficoltà dell'inserimento nel mondo del lavoro, il rinnovarsi costantemente di

infamie gratuite, abbia conquistato una libertà più grande, che probabilmente nell'alveo

del quotidiano non avrei conosciuto.

D) Oggi per che cosa scenderebbe in piazza?

R) Credo che non abbia bisogno di scendere in piazza, credo di

essere già in piazza. Circa 10 anni fa, sono stato nominato in un liceo della periferia

romana, dove sono nate le Brigate Rosse e l'autonomia. Quando sono arrivato in questo

liceo, mi è stata organizzata contro una dimostrazione.

La preside mi chiese di restare a casa, io rifiutai e a scuola ci andai ugualmente.

Al mio arrivo, trovai 100, 150 ragazzi, che avevano ricevuto l'ordine di impedirmi

l'ingresso, ma sono entrato lo stesso e, sono ormai da allora passati 10 anni ed io

continuo ad insegnare in quella scuola di periferia ed a relazionarmi con il mondo di

tutti i giorni della periferia romana e, credo di aver conquistato il mio diritto di stare

in quel territorio. Per cui ritengo che, giorno per giorno, noi ci conquistiamo il diritto

di batterci, non saranno le grandi battaglie, quelle che cambiano il mondo, ma sono le

battaglie che ci preservano nei sogni e negli ideali liberi e giovani.

D) Può farci un suo autoritratto?

R) Si, Gli stessi capelli lunghi, la stessa barba, solo che ormai

sono diventate entrambe bianche.

Forse il passo più stanco, l'occhio che fatica a misurare le distanze. Però anche qui mi

permetto di fare un pò il presuntuoso, come diceva un filosofo francese "Vioglio

morire quando sono ancora vivo" ed io mi sento ancora vivo.

E vivo significa, come allora, mettersi in gioco.

|